2007. 9. 5. 16:32

Getty images 멀티비츠

MP3 없이는 하루도 못사는 청소년들 불러도 잘 못듣는‘청소년 소음성 난청환자’급증 TV 볼륨 계속 높이고 전화 소리 되물으면 의심을

헤비메탈 음악을 좋아하는 정소연(17)양은 언제부터인지 선생님이나 엄마가 부르는 소리도 잘 안 들리고, 무슨 말이든 되묻는 버릇이 생겼다. 친구들이 ‘사오정’이라고 놀리기 시작했고, 두통까지 심해져 학교 성적도 많이 떨어졌다.

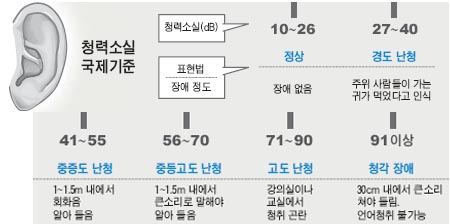

이비인후과에서 청력검사를 해봤더니 양측 귀 모두 55데시벨(dB)로 ‘소음성 난청장애’라는 진단을 받았다. 옆 사람과 정상적인 대화가 불가능한 정도라는 것이다. 의사는 평생 청력 회복이 불가능하므로 보청기를 끼고 다닐 것을 권했다. 정 양은 4년 전부터 잠잘 때도 이어폰을 끼고 잘 정도로 MP3를 달고 살았다. 평생 보청기를 껴야 한다는 진단은 ‘어린 헤비메탈광(狂)’에겐 너무 가혹한 대가다.

보청기가 필요한 청소년이 늘고 있다. 건강보험심사평가원이 ‘소음성 난청’으로 병원을 찾은 10대 환자의 연도별 진료건수를 조사한 결과, 2003년 372건에서 지난해 642건으로 3년 사이 두 배 가까이 늘었다.

이는 70세 이상 소음성 난청 진료 건수보다 오히려 21% 높은 수치다. 전문의들은 MP3, DMB 등의 과도한 사용 때문으로 보고 있다. 인하대병원 이비인후과 김재원 교수는 “불과 5~6년 전까지만 해도 소음성 난청 환자는 시끄러운 공장에서 일하는 30~40대 근로자가 대부분이었지만 최근 이어폰 사용이 늘면서 10대 청소년에게도 큰 폭으로 증가하고 있다”고 말했다.

소음성 난청은 트럭이 지나갈 때 나는 소리 정도인 80~90dB 이상 소음에 하루 8시간 이상 노출될 때 걸리기 쉽다. 지하철에서 옆 사람에게 소리가 들릴 정도로 쩌렁쩌렁하게 이어폰으로 음악을 듣는다면 2~3년 후 소음성 난청 초기 증상이 나타난다는 것이다. 이 때 소리의 크기는 제트 비행기가 지나가는 소리와 비슷한 100~120dB. 청소년이 많이 이용하는 노래방이나 PC방 소음도 100dB에 가깝다.

소음성 난청이 진행되면 우선 주변 소리에 대한 구별 능력이 떨어진다. 옆에서 자신을 불러도 가만히 있거나, 엉뚱한 반응을 보이기 쉽다. 텔레비전을 볼 때 볼륨을 계속 높이고, 전화를 받을 때 상대방에게 되묻는 버릇도 생긴다.

특히 고주파 음에 대한 장애 때문에 여성이나 아이의 목소리를 제대로 못 듣는다. 귀에서 귀뚜라미 소리 같은 것이 맴도는 이명(耳鳴)이 사나흘 계속되기도 한다. 그 밖에도 온 몸이 피곤하고, 잠이 오지 않으며, 심할 경우 고혈압과 소화 불량, 집중력 저하 등과 같은 신체 증상도 나타난다.

현대 의학으로도 소음성 난청을 되돌릴 수는 없다. 달팽이관 속 유모세포가 손상되면 소리의 구별 능력이 떨어지며, 청신경까지 손상되면 평생 청각 장애를 안고 보청기에 의지해 살아야 한다. 지금 당장 보청기를 쓸 정도는 아니더라도 나이 들어 생길 가능성은 더 크다.

미국 청력개선연구소에 따르면 청소년기 록음악에 열광했던 미국인 40~50대 6명 가운데 1명이 청력 장애로 생활에 불편을 느끼고 있다. 시끄러운 록음악을 처음 접한 이 세대는 청소년기부터 지속적으로 쿵쾅쿵쾅 큰 소리로 음악을 들은 결과 수 십 년 뒤 소음성 난청으로 진행된 것이다. 이들 중엔 시계 알람 소리를 못 듣고, 휴대전화 통화도 못하는 사람이 많다고 한다.

경희대병원 이비인후과 여승근 교수는 “청력검사를 해보면 남학생이 여학생보다 소음성 난청이 많고, 스피커를 사용하는 것보다 이어폰 사용자의 청력이 더 낮다. 음악을 들을 때 되도록 스피커를 사용하고, 이어폰은 30분에 한 번씩 쉬었다가 다시 듣는 것이 좋다”고 말했다.

/ 정시욱 헬스조선 기자